Per scaricare il file pdf della Rivista Lavoro e Salute luglio 2024

clicca QUI

Selezione di notizie, informazioni, documenti, strumenti per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita. Diario Prevenzione è online dal 1996. Progetto e realizzazione a cura di Gino Rubini

| Per leggere la traduzione in italiano clicca QUI |

James Boafo, Murdoch University; Eric Stemn, University of Mines and Technology; Jacob Obodai, Edge Hill University, and Philip Nti Nkrumah, The University of Queensland

Global demand for critical minerals, particularly lithium, is growing rapidly to meet clean energy and de-carbonisation objectives.

Africa hosts substantial resources of critical minerals. As a result, foreign mining companies are rushing to invest in exploration and acquire mining licences.

According to the 2023 Critical Minerals Market Review by the International Energy Agency, demand for lithium, for example, tripled from 2017 to 2022. Similarly, the critical minerals market doubled in five years, reaching US$320 billion in 2022. The demand for these metals is projected to increase sharply, more than doubling by 2030 and quadrupling by 2050. Annual revenues are projected to reach US$400 billion.

In our recent research, we analysed African countries that produce minerals that the rest of the world has deemed “critical”. We focused on lithium projects in Namibia, Zimbabwe, the Democratic Republic of Congo (DRC) and Ghana. We discovered these countries do not yet have robust strategies for the critical minerals sector. Instead they are simply sucked into the global rush for these minerals.

We recommend that the African Union should expedite the development of an African critical minerals strategy that will guide member countries in negotiating mining contracts and agreements. The strategy should draw from leading mining practices around the world. We also recommend that countries should revise their mining policies and regulations to reflect the opportunities and challenges posed by the increasing global demand for critical minerals.

Otherwise, African countries that are rich in critical minerals will not benefit from the current boom in demand.

Segnaliamo questo articolo pubblicato sul sito ALGORITHMWATCH

Autore : Fabio Chiusi che ringraziamo

Negli ultimi dieci anni 29.000 persone sono morte nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l’UE. Si potrebbe pensare che l’UE volesse che questa tragedia finisse e che gli scienziati di tutta Europa stessero lavorando febbrilmente per far sì che ciò accadesse con le tecnologie più recenti. È vero il contrario: con l’aiuto della cosiddetta Intelligenza Artificiale si stanno innalzando muri digitali, finanziati con i soldi dei contribuenti.

Shock climatici estremi, intensificati dal riscaldamento globale, hanno ucciso centinaia di persone e devastato mezzi di sussistenza ed ecosistemi in tutta l’America Latina e i Caraibi nel 2023, hanno affermato gli scienziati dell’Organizzazione meteorologica mondiale all’inizio di questa settimana quando hanno pubblicato il rapporto annuale sullo stato del clima per la regione. .

Siccità, caldo, incendi e precipitazioni estreme, nonché il più forte uragano mai avvenuto nel Pacifico orientale, hanno avuto impatti importanti sulla salute, sulla sicurezza alimentare ed energetica e sullo sviluppo economico, ha affermato il segretario generale dell’OMM Celeste Saulo.

L’uragano Otis, che ha danneggiato o distrutto gran parte di Acapulco, una città di quasi 1 milione di abitanti nell’ottobre 2023, è emblematico dei crescenti rischi climatici affrontati dalla regione, ha affermato. Sfidando la maggior parte delle previsioni a breve termine, Otis si è trasformato in circa 12 ore da una debole tempesta tropicale nel più forte uragano che abbia mai colpito la costa pacifica del Messico, dove ha ucciso più di 50 persone e causato danni per miliardi di dollari.

Fonte Saluteinternazionale che ringraziamo

di Adriano Cattaneo

Il passo successivo alla privatizzazione della sanità è quello della finanziarizzazione. È sempre più forte la tendenza ad acquisire strutture e organizzazioni sanitarie da parte di fondi di investimento, fondi pensione, fondi speculativi (“hedge funds”), compagnie generali di assicurazioni, gestori di beni, fino a quelle misteriose entità note come “private equities”. Con maggiori costi per i pazienti, minore qualità delle cure, insufficiente quantità e qualità degli operatori sanitari.

La finanziarizzazione di un’impresa o di un settore produttivo va oltre il semplice finanziamento. Il termine indica, piuttosto, che la dinamica delle operazioni finanziarie all’interno di quel settore è talmente vasta da prendere il sopravvento sulla produzione, di servizi nel caso della sanità. Invece di concentrare l’attenzione sulla qualità delle cure e sui risultati di salute, un servizio sanitario finanziarizzato si preoccupa prioritariamente di acquisire da e/o vendere ad altri servizi finanziarizzati, strutture e attività, o addirittura semplicemente azioni e/o quote di proprietà. Se i profitti di un servizio sanitario finanziarizzato si mantengono ai livelli attesi, o aumentano, i finanzieri che vi hanno investito mantengono o aumentano le loro quote di proprietà. Se, al contrario, i profitti diminuiscono o non arrivano ai livelli sperati, o se l’investimento in altri settori sembra essere più redditizio, i finanzieri non esitano a spostare i loro capitali altrove. Può anche succedere che dei finanzieri investano a tempo in un servizio sanitario, cercando di ricavare nel breve periodo il massimo possibile di profitti, per poi disfarsi delle loro quote di proprietà lasciando che il servizio vada alla deriva. In questo modo, finisce che il settore assomigli sempre meno a un servizio sanitario e sempre più a piazza affari.

| Per leggere l’articolo tradotto in italiano clicca l’icona blu (la quarta da sinistra in fondo all’articolo) google translate . Per un uso professionale e/o di studio raccomandiamo di fare riferimento al testo originale. |

Ariane Ollier-Malaterre, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Pensez-vous souvent aux traces numériques que vous laissez quand vous parcourez le web, achetez en ligne, commentez sur les réseaux sociaux ou passez devant une caméra à reconnaissance faciale ?

La surveillance des citoyens par les États se développe dans le monde entier, mais c’est une réalité de la vie quotidienne en Chine, où elle a des racines historiques profondes.

En Chine, on ne paie presque plus rien en liquide. Des « super-plateformes » rendent la vie facile : on utilise Alipay ou WeChat Pay pour payer un trajet de métro ou de bus, louer un vélo, héler un taxi, faire des achats en ligne, réserver des billets de train et de spectacle, partager l’addition au restaurant ou régler ses impôts et ses factures d’électricité.

Sur ces mêmes plates-formes, on consulte les nouvelles, on se divertit, on échange d’innombrables messages texte, audio et vidéo, personnels et professionnels. Tout ceci est lié au numéro de téléphone de l’utilisateur, lui-même enregistré sous son identité. Le gouvernement a accès aux données collectées par Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et autres opérateurs.

Les listes noires (citoyens indignes de confiance), listes rouges (citoyens méritoires) et les systèmes de « crédit social » privés et publics ont fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, les travaux récents ont montré que ces systèmes sont encore fragmentés et dispersés sur le plan de la collecte et de l’analyse des données. Ils sont aussi plus artisanaux qu’algorithmiques, avec des processus parfois manuels d’entrée des données et peu de capacités à construire des profils intégrés de citoyens en compilant l’ensemble des données disponibles.

Fonte Amnesty

APPELLO DI AMNESTY

L’escalation senza precedenti del conflitto tra Israele da un lato e Hamas e altri gruppi armati palestinesi dall’altro sta distruggendo innumerevoli vite.

Gli incessanti bombardamenti israeliani stanno facendo salire in modo impressionante il numero delle vittime civili a Gaza: al momento della pubblicazione di questo appello (30 ottobre) sono almeno 8000, inclusi moltissimi minori. Questa è stata la risposta agli orribili attacchi compiuti in Israele da Hamas e altri gruppi armati palestinesi, che hanno causato circa 1400 morti. Almeno 200 israeliani presi in ostaggio da Hamas e da altri gruppi armati palestinesi restano in pericolo. I razzi che continuano a essere lanciati contro Israele pongono a rischio la popolazione civile.

L’assedio rafforzato di Israele nei confronti di Gaza ha bloccato l’ingresso di beni fondamentali come acqua, cibo e carburante, costringendo oltre due milioni di abitanti a lottare per la sopravvivenza. La catastrofe umanitaria provocata da 16 anni di blocco illegale di Israele nei confronti della Striscia di Gaza occupata non potrà che peggiorare se i combattimenti non si fermeranno immediatamente.

Tutte le parti in conflitto continuano a commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, compresi crimini di guerra.

Di fronte a questa devastazione e a questa sofferenza senza fine, deve prevalere l’umanità.

Firma la nostra petizione e sollecita i leader mondiali a chiedere un immediato cessate il fuoco a tutte le parti in conflitto e a porre fine alla catastrofe umanitaria in corso a Gaza.Amn

PER FIRMARE ALL’APPELLO VAI ALLA PAGINA DI AMNESTY

Fonte Algorithmwatch che ringraziamo

Poiché i sistemi di intelligenza artificiale sono sempre più utilizzati dalle forze dell’ordine, dalle autorità di controllo dell’immigrazione e dalle autorità di sicurezza nazionale, la legge sull’intelligenza artificiale dell’UE (legge sull’intelligenza artificiale) rappresenta un’urgente opportunità per prevenire danni, proteggere le persone dalle violazioni dei diritti e fornire limiti legali alle autorità per utilizzare l’intelligenza artificiale all’interno del contesto. confini dello Stato di diritto.

In Europa e nel mondo, i sistemi di intelligenza artificiale vengono sviluppati e utilizzati per forme dannose e discriminatorie di sorveglianza statale. Dall’uso della biometria per l’identificazione, il riconoscimento e la categorizzazione, ai sistemi predittivi in varie capacità decisionali e di allocazione delle risorse , l’intelligenza artificiale nelle forze dell’ordine prende di mira in modo sproporzionato comunità già emarginate, mina i diritti legali e procedurali e consente la sorveglianza di massa.

Fonte: Human Rights Watch

Prevenire, sopprimere l’uso di gas lacrimogeni sui campi di battaglia

“I governi dovrebbero utilizzare la Conferenza di revisione per rafforzare il divieto di lunga data contro le armi chimiche condannando qualsiasi uso e chiedendo responsabilità per le violazioni”, ha affermato Mary Wareham , direttrice per la difesa delle armi presso Human Rights Watch. “Questi governi dovrebbero sostenere l’integrità del trattato individuando pubblicamente i trasgressori”.

Fonte: Saluteinternazionale.info che ringraziamo

Gianni Tognoni

Gli ultimi 50 anni coincidono con un processo di trasformazione radicale della società: da orizzonte di promozione della universalità dei diritti individuali e collettivi a sistema che vede gli umani come variabile dipendente dai “diritti proprietari”. Una storia narrata dal Tribunale Permanente dei Popoli.

Cosa può dire, a proposito di una salute-sanità la cui situazione di crisi non ha bisogno di ulteriori sforzi diagnostici, la esperienza del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP), una organizzazione con radici certamente non sanitarie, pensata ed istituita negli stessi anni del sistema sanitario nazionale (1976-1979) e con valori molto simili? L’ ipotesi che guida la risposta alla domanda è molto semplice: I quasi cinquanta anni trascorsi coincidono con un processo di trasformazione radicale della società: da orizzonte di promozione della universalità dei diritti individuali e collettivi a sistema che vede gli umani come variabile dipendente dai “diritti proprietari”.

Gli anni ‘70 concludono il “trentennio glorioso” che sembrava aver preso sul serio la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Pur con tanti limiti, si chiudeva il periodo coloniale; la vittoria del Vietnam sugli Stati Uniti sembrava confermare il realismo dei sogni del ‘68; l’OMS, titolare della traduzione in realtà quotidiane del bene comune, salute e sanità, estende nel 1977 le sue competenze all’ambito critico dell’economia con il rapporto sui farmaci essenziali; la dichiarazione solenne ad Alma Ata mette le comunità e non le tecnologie come condizione imprescindibile di una sanità coerente con la definizione della salute come indicatore di una vita nella dignità. L’ Italia era divenuta nel frattempo esemplare anche a livello internazionale con le sue lotte-leggi sui diritti del lavoro, della famiglia, dell’autonomia della donna, e la legge 180 cambiava la storia, non solo italiana, della psichiatria: è in questo contesto che nasce la Legge 833 che nel dicembre 1978 sanciva la istituzione del SSN.

Fonte diseguaglianzedisalute.it

Michael Marmot si schermisce un po’ quando il suo nome viene associato alle città che decidono di prendere sul serio nelle loro politiche gli otto principi che servono a ridurre le disuguaglianze di salute , ma poi riconosce che il concetto non si potrebbe dire in modo più efficace e conciso.

I principi di Marmot

Il rapporto annuale 2023 fa appello alle democrazie invitandole a non inseguire traguardi politici a breve termine. Italia criticata “per le politiche migratorie e le restrizioni ai diritti riproduttivi”.

“L’ovvia conclusione da trarre dalla litania delle crisi dei diritti umani durante il 2022 è che il potere autoritario incontrollato lascia dietro di sé un mare di sofferenza”. Con queste parole Tirana Hassan, direttrice esecutiva ad interim di Human rights watch, apre l’editoriale del World Report 2023, giunto alla sua 33esima edizione, pubblicato dall’ong a gennaio scorso. “Ma il 2022 ha anche rivelato nel mondo un fondamentale cambiamento di potere, che apre la strada a tutti i governi interessati a contrastare gli abusi proteggendo e rafforzando il sistema globale dei diritti umani”, prosegue Hassan. Il documento fa il punto sul rispetto dei diritti in quasi 100 Paesi nel 2022 e delinea, afferma la direttrice di Hrw, un contesto dove i leader mondiali hanno “barattato le loro responsabilità in materia dei diritti umani” in cambio di traguardi politici a breve termine.

Il Rapporto si rivolge ai governi, esortandoli a rispettare e a far rispettare i diritti fondamentali, e rileva la presenza di “nuove coalizioni e nuove leadership” pronte a lavorare per piani d’azione rispettosi dei diritti. Per i governi esiste più spazio, e non meno, per garantire il godimento dei diritti umani nei territori da loro amministrati, sottolinea il documento. Viene citata come esempio “l’ondata verde” che ha portato all’acquisizione del diritto all’aborto in Colombia, Argentina e Messico, una “contro-narrativa” rispetto alla sentenza della Corte suprema degli Stati uniti che ha affossato “50 anni di diritti riproduttivi”. Ma viene anche riportata la richiesta inoltrata degli arcipelaghi-Stato del Pacifico, che hanno unito le loro forze per richiedere all’unisono ai Paesi più inquinanti di adottare politiche più ambiziose nel taglio alle emissioni di gas a effetto serra.

Fonte : Saluteinternazionale.it che ringraziamo

di Benedetto Saraceno

Le violenze di Foggia, all’interno dell’istituzione Don Uva, non rappresentano il caso isolato. Le violazioni dei diritti sono molto diffuse non solo a danno dei pazienti dei servizi psichiatrici ma anche, e forse soprattutto, a danno di tutte quelle persone che, per disabilità e vulnerabilità, sono ospiti in strutture residenziali di varia natura.

Nella notte del 23 di gennaio i carabinieri e i NAS di Foggia hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di trenta operatori sanitari (infermieri e ausiliari) della istituzione Don Uva di Foggia. L’operazione ha coinvolto otto dipendenti della struttura, sedici operatori sociosanitari della società Universo Salute, tre operatori sociosanitari dipendenti della società Etjca spa, due educatrici professionali dipendenti della società Universo Salute e un addetto alle pulizie della La Pulisan srl. Alcuni di questi operatori sono stati messi in carcere, altri sono ai domiciliari e i restanti sono indagati senza misure coercitive. I reati contestati sono quelli di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di venticinque donne degenti.

Tra il 18 e il 20 gennaio 2023, una delegazione dell’ITF e dell’ETF ha visitato l’Ucraina per incontrare i lavoratori dei settori ferroviario e marittimo. Il fondo di solidarietà istituito dall’ITF nel marzo 2022 ha permesso di fornire ai lavoratori dei trasporti ucraini un’ampia gamma di beni di prima necessità, tra cui letti pieghevoli, materassi, coperte, generatori, pannelli solari e acqua potabile. Anche i sindacati affiliati all’ITF in Ucraina sono stati fondamentali per organizzare l’evacuazione delle famiglie dei lavoratori dei trasporti verso ovest per la loro sicurezza e protezione.

Ci sono quasi 400.000 iscritti ai sindacati affiliati all’ITF in Ucraina, più della metà dei quali sono ferrovieri. La situazione di questi lavoratori rimane disastrosa e nel corso della guerra: 319 ferrovieri e 200 figli di ferrovieri sono stati uccisi e più di 70 feriti; 9.000 ferrovieri sono stati mobilitati nell’esercito e altri 10.000 sfollati interni; e 123 lavoratori hanno avuto la casa distrutta. Migliaia di figli di ferrovieri hanno ancora urgente bisogno di essere trasferiti.

I sindacati, compreso il sindacato dei ferrovieri e dei lavoratori edili dei trasporti dell’Ucraina (TURWTCU), continuano a rappresentare i propri membri nonostante le condizioni disperate, nonché ad assistere i bisogni delle forze di difesa ucraine e territoriali e ad aiutare i sindacalisti e le loro famiglie. TURWTCU rappresenta il 97% dei ferrovieri ucraini.

FONTE: HUMAN RIGHTS WATCH

La nuova legge è un attacco al diritto alla privacy

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato ieri una legge che estende la raccolta obbligatoria di dati sul DNA a milioni di persone. A chiunque sia sospettato di qualsiasi crimine verrà raccolto il proprio DNA e coloro che sono stati condannati o condannati alla detenzione amministrativa per un reato minore avranno il proprio profilo del DNA archiviato in un database statale a vita.

Questa nuova legislazione rafforza il massiccio sistema di sorveglianza della Russia e sferra un altro colpo al diritto alla privacy. Il governo prevede di raccogliere il DNA di almeno 1,8 milioni di persone ogni anno. Nel 2019, i tribunali russi hanno imposto quasi un milione di condanne alla detenzione amministrativa e 620.000 condanne penali, il che indica la portata prevista delle misure dopo che la legge entrerà pienamente in vigore nel 2025. I reati amministrativi includono la partecipazione a riunioni “non autorizzate”, reati stradali, ubriachezza pubblica e mancato pagamento di una multa minore.

Fonte : GMB.ORG

I lavoratori di Amazon che hanno preso parte al primo sciopero in assoluto nel Regno Unito sono stati contrassegnati come “no show” dall’azienda, ovvero un’assenza non autorizzata.

Mercoledì [25 gennaio 2023] circa 350 lavoratori del magazzino di Coventry dell’azienda hanno camminato in una disputa sulla paga.

I lavoratori sono ora preoccupati di essere multati o addirittura accusati di grave cattiva condotta.

Un’azione sindacale opportunamente autorizzata conferisce ai lavoratori il diritto legale di ritirare il proprio lavoro e non dovrebbe essere classificata come assenza non autorizzata.

GMB ora chiede chiarezza all’azienda.

Un lavoratore di Amazon Coventry, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha dichiarato :

“’Mi fa temere per il mio lavoro in quanto è considerata una grave cattiva condotta. Mi sento preso di mira per intraprendere un’azione sindacale legale.

Stuart Richards, organizzatore senior di GMB, ha dichiarato:

“Speriamo e crediamo che questo sia solo un errore da parte di Amazon, piuttosto che un tentativo di intimidire i lavoratori che intraprendono un’azione sindacale legale.

“Ma Amazon deve risolverlo e in fretta. I lavoratori di Coventry hanno fatto una cosa incredibilmente coraggiosa affrontando una delle più grandi aziende del mondo.

“Ora sembra che siano vittime di bullismo”.

Rosa Curling, direttrice del gruppo legale Foxglove, ha dichiarato:

“È scioccante sentire che ieri i lavoratori di Amazon che esercitano il loro diritto legale di scioperare a Coventry potrebbero essere puniti.

“Se questi rapporti sono veri, Amazon sta agendo illegalmente. Amazon ha bisogno di farlo bene e velocemente.

“Devono affermare forte e chiaro che rispettano i diritti dei lavoratori di Amazon nel Regno Unito di intraprendere un’azione di sciopero legale e dare assicurazioni ferree che nessun lavoratore che ha preso parte all’azione sindacale legale di mercoledì dovrà affrontare alcun tipo di azione disciplinare di conseguenza .”

A day where we felt energized and ready to build on this historic victory for women’s rights and increase the number of working people who could access safe abortion and quality, affordable reproductive health care.

19 gennaio 2023 Un tribunale bielorusso ha condannato i leader di sindacati indipendenti a pene detentive indebitamente dure fino a nove anni per accuse di matrice politica. Ad oggi, i tribunali bielorussi hanno condannato almeno 16 leader e attivisti di sindacati indipendenti a lunghe pene detentive o restrizione della libertà.

Il 5 gennaio, il tribunale della città di Minsk ha condannato l’ex presidente del sindacato bielorusso dei lavoratori della radio e dell’elettronica (REP) Hennadz Fiadynich, 65 anni, e il presidente ad interim del REP Vasil Berasnieu, 72 anni, a nove anni di reclusione, e l’attivista del REP Vatslau Areshka, 68 anni. , a otto anni di reclusione in una colonia a regime rafforzato.

Parvin Mohammadi vicepresidente del Free Union Workers of Iran arrestata più volte per il suo attivismo sindacale

di MARYAM DEHKORDI

Fonte IranWire

Parvin Mohammadi è stata vicepresidente del Free Union Workers of Iran per più di 20 anni ed è stata una delle principali organizzatrici della campagna di 40.000 firme contro il salario minimo in Iran nel 2011. È stata detenuta e interrogata dalle autorità iraniane molte volte per il suo lavoro.

In un’intervista con IranWire, a questa implacabile difensora dei diritti dei lavoratori è stato chiesto di definire l’ondata di proteste guidate da donne che ha travolto l’Iran per più di tre mesi, ponendo una delle sfide più serie alla teocrazia instaurata dalla Rivoluzione islamica del 1979 .

“Questo movimento si sta sforzando di rimuovere la disuguaglianza tra tutti gli esseri umani e di porre fine alla discriminazione”, ha affermato.

“Dopo che in Iran è salito al potere un governo religioso, molte persone hanno perso i loro diritti sociali, economici e culturali. I gay rischiavano la pena di morte e le donne, in quanto “secondo sesso”, persero i loro diritti fondamentali. Immagino che questa rivoluzione stia cercando di raggiungere un punto in cui il genere non sarebbe più una pietra di paragone per la discriminazione e l’umiliazione. Questo è il motivo per cui le richieste delle donne sono le richieste della società nel suo insieme e gli uomini le sostengono perché sanno che una volta che questi diritti fondamentali saranno istituzionalizzati nella società, i membri di quella società raggiungeranno anche i loro altri diritti”.

Le proteste in corso sono state innescate dalla morte, il 16 settembre, di una donna di 22 anni, Mahsa Amini, sotto la custodia della polizia morale di Teheran. Era stata arrestata per una presunta violazione del rigido codice di abbigliamento del paese.

I manifestanti inizialmente chiedevano più libertà e diritti delle donne, prima che i disordini si trasformassero in appelli per la caduta dei governanti clericali iraniani.

“Nelle proteste passate, la gente non ha protestato in modo così schiacciante contro il regime e per la sua estromissione. La maggior parte dei loro slogan parlavano di prezzi elevati, disoccupazione e lamentele simili”, secondo Mohammadi.

“Questa volta, gli slogan non sono rimasti limitati alle richieste delle donne, e la gente ha chiarito di avere obiettivi più grandi che includono le richieste delle donne…i manifestanti hanno subito preso di mira il governo. Ripeto, questi giovani che ora sono nelle strade ci saranno fino alla vittoria o fino alla loro eliminazione”.

Alla domanda sulla posizione del movimento sindacale iraniano nel movimento di protesta, Mohammadi dice: “Molti di coloro che sono stati uccisi nelle recenti proteste sono lavoratori e figli di lavoratori. Ma se intendi gli scioperi dei lavoratori e il loro sostegno a questo movimento, devo dire che i lavoratori devono ancora entrare in campo in modo organizzato, e c’è una ragione per questo».

La leader sindacale ha spiegato che, dopo la rivoluzione del 1979, la Repubblica islamica ha privato i lavoratori della possibilità di formare sindacati e corporazioni indipendenti.

“Inoltre, la Repubblica islamica ha istituito istituzioni parallele come la Casa dei lavoratori e i Consigli islamici dei lavoratori al di sopra delle teste dei lavoratori e ha limitato ogni tipo di associazione tra i lavoratori. E non ci permettono di reclutare membri e di essere attivi come dovremmo essere”.

“Ma stanno arrivando scioperi sindacali a livello nazionale”, ha predetto Mohammadi, aggiungendo: “Verranno quando i lavoratori potranno sentirsi sicuri che se alzano un cartello con il logo del loro posto di lavoro e si uniscono al movimento, il datore di lavoro non aggiungerà la propria punizione alla punizione del governo”.Le forze di sicurezza iraniane hanno represso duramente le proteste, uccidendo più di 500 persone e arrestandone oltre 18.000, dicono gli attivisti per i diritti umani.

Almeno 100 manifestanti sono attualmente a rischio di “esecuzione, accuse di pena di morte o condanne”, secondo un gruppo per i diritti.

Mentre la guerra della Russia contro l’Ucraina continua, i lavoratori ucraini ei loro sindacati sono diventati una forza innegabile per la solidarietà e il sostegno della comunità in tutto il paese. Dall’inizio del conflitto, i membri dei sindacati della Confederazione dei sindacati liberi dell’Ucraina (KVPU) e della Federazione dei sindacati dell’Ucraina (FPU) si sono mobilitati in gran numero, rimangono uniti dietro gli sforzi del loro governo eletto per gestire la guerra e continuare a compiere valorosi sacrifici per difendere la nazione. Tuttavia, in cambio, il governo ucraino si sta ora muovendo per spezzare il potere dei sindacati e privare i lavoratori di diritti cruciali che sono fondamentali per sostenere la sua democrazia.

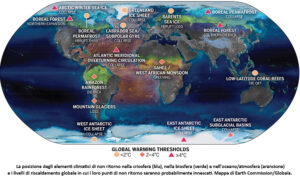

Fonte: Antropocene.org che ringraziamo

Secondo una nuova e importante ricerca pubblicata sulla rivista «Science», se la temperatura globale dovesse aumentare di oltre 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, potrebbero verificarsi diversi punti di non ritorno per il clima. Anche ai livelli attuali di riscaldamento globale, il mondo rischia già di superare cinque pericolosi punti climatici di non ritorno e i rischi aumentano per ogni decimo di grado di ulteriore aumento delle temperature.

Un team di ricercatori internazionali ha sintetizzato le prove relative ai punti di non ritorno, le loro soglie di temperatura, i tempi e gli impatti, grazie a una revisione completa di oltre 200 articoli pubblicati dal 2008, quando i punti di non ritorno climatici sono stati definiti per la prima volta in modo rigoroso. L’elenco dei potenziali punti di non ritorno è passato da nove a sedici.

Fonte Human Rights Watch

Telecamere di sorveglianza illegali, restrizioni alla partecipazione

(Beirut) – Le autorità egiziane hanno arrestato dozzine di persone per aver chiesto proteste e limitato il diritto di protestare nei giorni precedenti il vertice COP27 sul clima , minacciandone il successo, ha affermato oggi Human Rights Watch.

Le autorità hanno aggiunto misure di sicurezza a Sharm El-Sheikh, la località turistica dove si terrà la conferenza, compreso l’obbligo di installare telecamere in tutti i taxi, consentendo alle agenzie di sicurezza la sorveglianza di conducenti e passeggeri. Le autorità hanno anche imposto un processo indebitamente complicato per la registrazione della cosiddetta Green Zone al di fuori della sede della COP, che nei vertici precedenti era aperta al grande pubblico per impegnarsi su questioni climatiche e consentire l’interazione con i partecipanti al vertice.

“Mentre i partecipanti stanno arrivando per la COP27, sta diventando chiaro che il governo egiziano non ha intenzione di allentare le sue misure di sicurezza abusive e consentire la libertà di parola e di riunione”, ha affermato Adam Coogle , vicedirettore per il Medio Oriente e il Nord Africa di Human Rights Watch. “Le autorità egiziane non dovrebbero estendere la sua repressione dei diritti umani nello spazio del vertice”.

I frequentatori più assidui del sito Diario Prevenzione avranno notato che da diverso tempo pubblichiamo sempre più spesso report, documenti e notizie che fanno riferimento a grandi temi come il cambiamento climatico, ai necessari interventi e adattamenti per farvi fronte. Come sempre riprendiamo questi report e articoli dalle fonti più qualificate come Enti di ricerca, siti autorevoli, riviste specializzate.Su questo tema del riscaldamento climatico e della necessaria trasformazione ecologica della società nei modi di produrre e consumare, a causa della guerra in Europa e della crisi energetica, si sta perdendo tempo e si stanno facendo molti passi indietro.

Ieri, la Corte Suprema degli Stati Uniti, ha emesso una sentenza che lede alla radice il diritto all’autodeterminazione delle donne di quel paese rispetto alla scelta dell’interruzione di gravidanza, un diritto conquistato nel 1973, nel contesto del movimento di lotta diffuso a livello internazionale. Tantissime le voci di protesta, le petizioni, le manifestazioni.

Qui il link al post Aborto. Cancellato un pezzo di storia, pubblicato sul sito dell’Associazione Orlando che gestisce il Centro delle donne di Bologna,

https://orlando.women.it/news/aborto-cancellato-un-pezzo-di-storia/

Un terzo dei lavoratori migranti sui pescherecci del Regno Unito lavora a turni di 20 ore e il 35% riferisce di violenze fisiche regolari, secondo una nuova ricerca che conclude che c’è sfruttamento e abusi dilaganti sulle navi britanniche. I ricercatori dell’Università di Nottingham Rights Lab, che si concentra sulla schiavitù moderna, hanno scoperto che i pescatori hanno riferito di lavorare in orari eccessivi, con poche pause, con uno stipendio medio di £ 3,51 l’ora. Più del 60% dei pescatori, compresi i cittadini britannici, ha affermato che non avrebbe mai denunciato un reclamo per paura di essere inserito nella lista nera e ha rifiutato il reimpiego. I lavoratori vengono assunti nell’industria della pesca britannica con “visti di transito” che li legano a un unico datore di lavoro, una scappatoia che “legalizza il loro sfruttamento”, secondo il rapporto.

Lasciare sfruttare lo sfruttamento fuori dai guai, Laboratorio per i diritti dell’Università di Nottingham, maggio 2022.

_______________________________________________

Al culmine della pandemia, quando il coronavirus ha infettato decine di migliaia di lavoratori dell’industria della carne negli Stati Uniti e causato la morte di centinaia di persone, i dirigenti dei maggiori produttori di carne della nazione erano consapevoli del rischio di trasmissione nei loro stabilimenti e hanno fatto pressioni con successo sulla Casa Bianca di Trump e sulle autorità di regolamentazione per aggirare le misure e i regolamenti di prevenzione del coronavirus, secondo un’indagine del Congresso. “L’indagine della Select Subcommittee ha rivelato che gli incaricati politici dell’ex presidente Trump presso l’USDA [dipartimento dell’agricoltura] hanno collaborato con grandi aziende di confezionamento della carne per guidare uno sforzo a livello dell’amministrazione per costringere i lavoratori a rimanere al lavoro durante la crisi del coronavirus nonostante le condizioni pericolose” presidente della commissione , il rappresentante degli Stati Uniti James Clyburn, ha affermato in una dichiarazione del 12 maggio.

Washington Post

Tavola rotonda in diretta web organizzata dall’o.d.v.

“Scienza Medicina Istituzioni Politica Società”,

in collaborazione con LAB – I Dialoghi della Bolognina.

mercoledì 18 maggio h.21

INTERVENTI

La formazione per la prevenzione, com’è e come dovrebbe essere

Giovanni Leonardi, Agenzia nazionale della Sanità pubblica della

Gran Bretagna

La formazione dei medici per far fronte ai rischi sanitari ambientali e climatici

Claudio Lisi, Coordinatore GdL Ambiente e Salute” della Federazione Nazionale di Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri

L”Università e Ambiente e Salute: Ricerca, Formazione e Terza Missione

Maria Pia Fantini, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università di Bologna

Le proposte della Task Force Ambiente e Salute del Ministero della salute

Margherita Ferrante, Docente di Sanità Pubblica, Università di Catania

La formazione dei medici del territorio e la prevenzione primaria ambientale

Roberto Romizi, Presidente di “Medici per l”Ambiente, ISDE”

Prima e dopo il Covid: una prevenzione mancata, quella climatica

Ugo Mazza, Associazione “Meglio così, Solare qualità urbana”, Bologna

COORDINAMENTO

Paolo Lauriola, Coordinatore “Rete Italiana Medici Sentinella per l”Ambiente” (FONMCeO-ISDE).Co-autore del libro “E dopo il Covid…? Proteggere

la salute e l’ambiente per prevenire le pandemie e altri disastri” Edizioni Intra, Pesaro 2022

Segnaliamo questo articolo pubblicato dal sito Openpolis

Assumere una prospettiva di genere può essere utile per cogliere la specificità dell’esperienza migratoria femminile. In quanto donne e spesso madri, oltre che straniere, le immigrate sono esposte a particolari vulnerabilità e a peculiari situazioni di marginalizzazione.

Degli stranieri residenti in Italia, più della metà sono donne. Parliamo di circa 2,6 milioni di straniere, ovvero il 51,8% di tutta la popolazione straniera residente.

Nel 2002, gli stranieri si dividevano piuttosto egualmente tra uomini e donne. A partire dal 2006, invece, si è registrato un lieve ma costante aumento nella presenza femminile fino al 2015, quando in Italia risiedevano 293mila donne in più rispetto agli uomini.

di Francesco Domenico Capizzi*

Chiese vuote, cimiteri pieni, ospedali tracimanti, terapie intensive insufficienti, saracinesche chiuse in strade deserte e silenziose, tutti annichiliti nello scorrere del tempo incollati a finestre e schermi, inquieti verso la sospirata riapertura nella convinzione che “nulla sarà più come prima”. Ma, basta una pandemia virale per “cambiare tutto”?

Per “cambiare” non sono bastati 8 milioni e mezzo di morti annui per la pandemia neoplastica, 40 milioni per la fame (75% della mortalità generale), 7 milioni per l’inquinamento atmosferico, centinaia di migliaia per le 35 guerre attive nel mondo, le migrazioni forzate, la povertà, la miseria, il miliardo di denutriti e senza futuro…! (The Lancet, OMS 2019). Forse la vera speranza recondita consiste, semplicemente, nell’attendere che i tanti rigagnoli, ora dispersi, riprendano a defluire nel solco della consuetudine quotidiana? E dunque gli applausi, i canti, gl’inni, le bandiere, la comunione d’intenti, la solidarietà, l’orgoglio e l’unità nazionale di fronte al pericolo, la lotta e la “presa di coscienza collettiva”…? Si restringono, si dissolvono, evaporano, “lasciano le cose come stavano prima”?

Fonte Costituzionalismo.it

Alessandra Marchioni

Professoressa di diritto pubblico e internazionale nella Facoltà di Diritto dell’Università Federale Alagoas (UFAL), Brasile

Coordinatrice del Nucleo di Studi in Diritto Internazionale dell’Ambiente

(NEDIMA)

Sommario:

1. Introduzione;

2. L’agenda “anti-ambientale” dell’amministrazione Bolsonaro;

3. Pandemia e questione ambientale in Brasile;

4. Il diritto costituzionale ambientale brasiliano e la “protezione integrale”;

5. L’Accusa di Disobbedienza al Precetto Fondamentale

(ADPF)

Una dichiarazione di apparente “buon senso” quella della neo Assessora alla Salute della Regione Lombardia. Nella distribuzione delle dosi di vaccino, secondo l’Assessora, bisognerebbe assegnarne rilevanti quote in più alle Regioni che hanno un PIL più elevato, chi produce più ricchezza deve “ripartire” prima. Come alle corse dei cavalli: puntare su chi può vincere.

Fonte il manifesto che ringraziamo . Articolo pubblicato il 22 novembre 2020

Intervista. Parla l’epidemiologo, ordinario all’Imperial College di Londra e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità: «Con il Covid-19 abbiamo aperto gli occhi sul fatto che salute e malattia vengono da lontano, dipendono anche dalla società e dalla sua struttura produttiva»

Paolo Vineis è ordinario di epidemiologia all’Imperial College di Londra e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. È uno degli ospiti più attesi all’edizione 2020 del National Geographic Festival delle Scienze in cui interverrà online lunedì 23 novembre. Nel suo ultimo saggio intitolato Prevenire (Einaudi) scritto con Roberto Cingolani e Luca Carra, Vineis propone una strategia contro problemi globali come il cambiamento climatico o la pandemia fondata sui co-benefici. «Sono misure politiche che possono portare vantaggi in settori diversi.

Ad esempio, il consumo di carne è associato a una maggiore incidenza di malattie cardiovascolari e di alcuni tumori. Ma può anche aumentare le emissioni di metano e contribuire al rischio di pandemie, perché gli allevamenti intensivi sono serbatoi di virus. Il Green New Deal è un esempio di questo tipo di azioni che generano co-benefici: prevede azioni radicali per prevenire il cambiamento climatico e genera benefici anche in altri settori come la salute e l’equità sociale.

Anche secondo il direttore di Lancet Richard Horton, il Covid-19, le altre patologie e le condizioni ambientali e socio-economiche si aggravano a vicenda. Invece di pandemia dovremmo parlare di «sindemia». La convince?

Nel Consiglio Superiore di Sanità ho coordinato la redazione di un documento di commento al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-25 e sulle malattie croniche non trasmissibili adottavamo proprio il punto di vista della sindemia. Mirko Grmek, forse il maggiore storico della medicina del secolo scorso, parlava di «patocenosi» e sosteneva che le malattie in un certo momento storico, anche quelle infettive, vanno viste nel loro insieme. La trasmissione delle malattie si può studiare con una lente più complessa di quella ancora dominante nel mondo medico, che cerca l’origine delle patologie principalmente in alterazioni molecolari. Noi guardiamo invece alle cause sociali, storiche e produttive, inclusa la globalizzazione.

Le grandi potenze del mondo, molti stati e aziende stanno combattendo per vincere la corsa all’intelligenza artificiale (AI). L’intelligenza artificiale è di importanza strategica per l’Unione Europea, con la Commissione Europea che ha recentemente dichiarato che “l’intelligenza artificiale è un obiettivo che può fare dell’Europa un leader tecnologico globale”.

Per raggiungere questo obiettivo, l’UE deve creare un quadro etico e giuridico appropriato. Questa Outlook Note sostiene che tale quadro deve essere solidamente basato sulla regolamentazione – può essere raggiunto aggiornando la legislazione esistente – e che deve prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I lavoratori sono in una posizione di subordinazione ai loro datori di lavoro e, nella fretta dell’Europa di vincere la corsa all’IA, i loro diritti rischiano di essere trascurati. Questo è il motivo per cui deve essere sviluppato un quadro giuridico protettivo e applicabile, con la partecipazione delle parti sociali.

DOWNLOAD EBOOK

Il 20 luglio, almeno 20.000 lavoratori in 160 città degli Stati Uniti hanno lasciato il lavoro per protestare contro il razzismo sistemico, la violenza e la disuguaglianza economica. La protesta è stata organizzata dal Movement for Black Lives, una coalizione di gruppi di difesa dei neri e sindacati tra cui l’ Unione internazionale dei dipendenti di servizio affiliata all’UITA .

CLICCA QUI per rapporti, video e interviste a partecipanti e sostenitori.

Il movimento Black Lives Matter continua a raccogliere forza e sostegno in tutto il mondo. L’UITA è al fianco di coloro che affrontano e sfidano il razzismo e combattono per l’uguaglianza. Salutiamo i nostri affiliati negli Stati Uniti che guidano la lotta per la giustizia razziale e che hanno espresso un forte sostegno al movimento . Lo sfruttamento e la discriminazione razzisti sono profondamente radicati nel colonialismo, nella schiavitù e nel dominio postcoloniale: devono essere costantemente contrastati a tutti i livelli, anche all’interno del movimento operaio.

FONTE ASGI.IT

Nei periodi di crisi, gli effetti delle disuguaglianze formali e sostanziali diventano ancor più evidenti. Le note che seguono forniscono una prima panoramica sui diritti dei cittadini stranieri messi a rischio dall’emergenza COVID-19.”

Così inizia il Documento sottoscritto da decine di associazioni per spezzare il silenzio ed evidenziare le criticità che, in questa drammatica situazione di emergenza da COVID-19, caratterizzano la condizione delle persone straniere ed in particolare dei/delle richiedenti asilo, delle persone senza fissa dimora e dei lavoratori e delle lavoratrici ammassati negli insediamenti informali rurali.

Persone che ad oggi sono prive di effettiva tutela, nella maggioranza dei casi anche degli strumenti minimi di contenimento (mascherine e guanti – acqua, servizi igienici), ed oggettivamente impossibilitate a rispettare le misure previste dal legislatore, vivendo in luoghi che di per sé costituiscono assembramenti.

Il documento non si limita ad enucleare dette criticità ma propone e chiede al legislatore soluzioni concrete ed immediate, che consentano di garantire a tutte le persone le medesime tutele previste dai provvedimenti per contenere il contagio da coronavirus.

Con specifico riguardo ai Centri straordinari di accoglienza (che dalla riforma del cd. decreto sicurezza n. 118/2018 sono diventati grandi contenitori di persone, con significativa riduzione dei servizi, compresi quelli sanitari), le Associazioni firmatarie chiedono che vengano chiusi, riorganizzando il sistema secondo il modello della cd. accoglienza diffusa in piccoli appartamenti e distribuiti nei territori, essendo impossibile nei contesti attuali il rispetto delle misure legali vigenti, a partire dalla distanza tra le persone e al divieto di assembramenti.

Il Documento chiede, altresì, che venga consentito l’accesso al SIPROIMI anche per coloro che ne sono stati esclusi dal decreto sicurezza (titolari di permesso umanitario, richiedenti asilo) e che le persone senza fissa dimora o che vivono negli insediamenti informali rurali (cioè che lavorano per l’agricoltura per fornire i prodotti per la vita quotidiana) siano accolte in strutture adeguate, con dotazione di acqua e servizi igienici, oggi assenti in questi ultimi.

Analoghe richieste chiediamo per i CPR e gli Hot-Spot, evidenziando, quanto ai primi, la necessità di impedire nuovi ingressi e per le persone già trattenute di disporre le misure alternative al trattenimento, stante l’impossibilità attuale di eseguire ogni rimpatrio nei Paesi di origine.

Il documento non si dimentica neppure della situazione in cui versano le persone migranti che anche in questo periodo possono arrivare in Italia, per cercare di sottrarsi a morte e torture nei campi in Libia o in fuga da situazioni di grave pericolo. Rispetto a costoro chiediamo che vengano predisposte misure che consentano la rapida indicazione di un porto sicuro per lo sbarco e la predisposizioni di protocolli atti ad evitare la diffusione della pandemia in corso.

Il Documento non dimentica nemmeno di esortare il legislatore a non ignorare le riforme che da tempo sono urgenti per le persone straniere e per la democrazia tutta, dalla cittadinanza, all’abrogazione dei cd. decreti sicurezza, alla sempre più urgente regolarizzazione.

L’insieme di queste richieste, che ci auguriamo il legislatore e tutte le competenti autorità prendano immediatamente in considerazione, non rispondono solo ad una imprescindibile necessità di trattamento uguale per tutte le persone, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 Costituzione), ma ad una necessità per la salvaguardia dell’intera salute pubblica.

IL DOCUMENTO