Site officiel du programme DHS

Flore Gubert, Institut de recherche pour le développement (IRD) et Alice Mesnard, City St George’s, University of London

L’une des conséquences les plus dévastatrices de la suspension de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) décidée par l’administration Trump est l’interruption du travail du programme international « Enquêtes démographiques et de santé », qui, depuis son lancement il y a quarante ans, fournit des données extrêmement détaillées sur la situation sanitaire et l’évolution démographique de près de 90 pays en développement.

En décidant, fin janvier 2025, de la suspension pour quatre-vingt-dix jours de l’activité de l’USAID (United States Agency for International Development), l’administration Trump a mis un coup d’arrêt à de nombreux programmes d’aide humanitaire et au développement dans le monde.

Publié la semaine dernière, un article de blog du Center for Global Development (CGDev) – un centre de réflexion indépendant sur le développement international, basé à Washington, D. C. – propose une première estimation de l’ampleur des réductions budgétaires en cours. Fondée sur des documents ayant fuité et auxquels les deux auteurs de l’article ont pu accéder, cette analyse montre que les coupes budgétaires sont loin de ne concerner que les domaines dans le collimateur du président nouvellement réélu, tels que les droits des femmes et le climat.

Qu’ils soient consacrés à la lutte contre la faim et la malnutrition, à la lutte contre les maladies infectieuses (VIH/sida, tuberculose, paludisme, etc.), à la prévention des conflits et à l’aide humanitaire, au développement économique, à la promotion des droits de l’homme et de la démocratie ou à tout autre secteur, la plupart des programmes ont vu leurs financements fortement se réduire, voire s’interrompre, du jour au lendemain.

D’après cette même étude, les réductions les plus importantes en termes de montants frappent de loin l’aide destinée à l’Ukraine (-1,43 milliard de dollars), suivie par celle allouée à l’Éthiopie (-387 millions de dollars) et à la République démocratique du Congo (-387 millions de dollars), trois pays ravagés par des conflits depuis plusieurs années et dont les populations sont fortement dépendantes de l’aide humanitaire.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

S’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact du gel de l’aide américaine, les associations sur le terrain s’attendent à des conséquences désastreuses, voire mortelles, pour des millions de personnes.

L’une des autres conséquences du coup porté à l’USAID est la mise à l’arrêt du programme DHS (Demographic and Health Surveys, ou EDS, Enquêtes démographiques et de santé en français) dont l’agence d’aide américaine a été à l’initiative et qu’elle finance en grande partie depuis son démarrage.

DHS, un programme essentiel pour la santé des populations

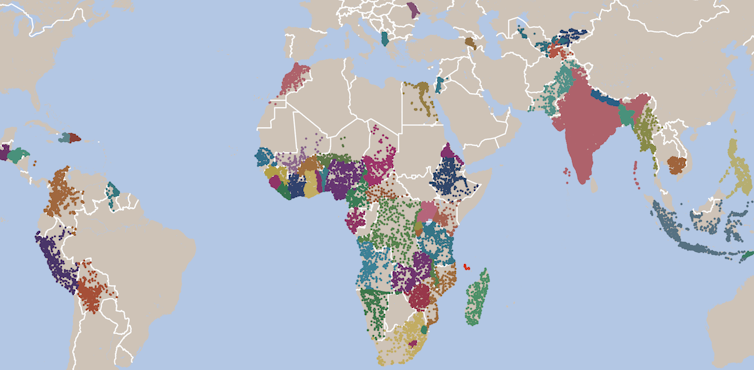

Lancé en 1984, le programme DHS a permis de réaliser plus de 450 enquêtes dans quelque 90 pays en développement pour fournir des données fiables, comparables et régulièrement mises à jour sur la santé, la population, la fécondité, la planification familiale, la mortalité infantile et maternelle, la nutrition, etc.

Comme le montre la figure ci-dessous, extraite d’un article publié dans le Bulletin of the World Health Organisation, le questionnaire a été progressivement étoffé au cours du temps, avec notamment l’apparition de questions sur les violences conjugales en 1990, l’ajout d’un module sur les attitudes vis-à-vis des femmes en 1995, etc. Depuis le milieu des années 1990, des biomarqueurs sont également collectés auprès des personnes enquêtées pour réaliser différents tests de dépistage (VIH, paludisme, tuberculose, hépatites virales, glycémie, etc.).

L’objectif de l’USAID en créant ce programme était d’abord de doter les pays en développement d’un outil statistique leur permettant de planifier, de suivre et d’évaluer les politiques publiques dans le domaine de la santé, notamment en matière de santé reproductive et de lutte contre les maladies infectieuses comme le VIH/sida. Il était également de renforcer la capacité technique des pays en matière de collecte et d’analyse de données.

Cette double ambition a été indiscutablement atteinte : il suffit d’ouvrir n’importe quel document officiel émanant d’un ministère de la santé en Afrique, en Asie du Sud ou du Sud-Est, en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Europe de l’Est pour constater que les enquêtes DHS y sont systématiquement mobilisées pour dresser un état des lieux de la situation sanitaire à partir d’indicateurs clés, pour identifier et prioriser les segments de population ainsi que les territoires où les besoins en santé sont les plus critiques, ou encore pour suivre les progrès réalisés à la suite de la mise en œuvre de stratégies de santé publique.

À cet égard, on peut considérer que ces enquêtes sont vecteur de changement. Comme le documente la plateforme Data Impacts, l’impact des données DHS sur la reconnaissance du problème de l’excision a, par exemple, été crucial pour que des pays comme l’Égypte prennent conscience de la prévalence élevée de cette pratique et adoptent des lois pour la prohiber. Dans un autre domaine, celui du VIH, les données DHS sur la vulnérabilité des jeunes femmes ont incité des pays comme le Kenya à lancer des programmes d’éducation sur les maladies sexuellement transmissibles.

Quelles sont les conséquences du gel de l’USAID sur le programme DHS ?

La mise à l’arrêt du programme DHS a d’abord eu pour conséquence d’interrompre toutes les enquêtes en cours (voir la page du programme DHS dédiée aux opérations de collecte en cours) et le report sine die de celles qui étaient sur le point d’être lancées. Si cette situation devait perdurer, cela signifierait la perte d’une boussole et d’un baromètre des résultats de l’action publique en santé dans de nombreux pays dont les instituts de statistiques n’ont pas les moyens de mettre en place ce type d’enquêtes.

Cela entraînerait également une discontinuité dans la série historique des données relatives à la santé des populations. Or, c’est la régularité avec laquelle le programme DHS collecte ces données, en permettant d’identifier et de comparer les tendances de long terme en matière de fécondité, de mortalité, de nutrition, de prévalence des maladies infectieuses, d’accès aux soins et de bien d’autres domaines encore, tant à l’intérieur des pays qu’aux niveaux régional et international, qui fait la force de ce dispositif.

Une autre conséquence immédiate de la mise à l’arrêt du programme est l’indisponibilité de son site web, qui permet d’accéder au bien public mondial que représente l’ensemble des données issues des quelque 450 enquêtes DHS déjà réalisées.

Depuis début février, un bandeau apparaît sur la page d’accueil du site informant tous les visiteurs :

« En raison de l’examen en cours des programmes d’aide à l’étranger des États-Unis, le programme DHS est actuellement en pause. Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux demandes de données ou autres pour le moment. Nous vous demandons de faire preuve de patience. »

dhsprogram.com

Aucune nouvelle inscription ou demande d’accès aux données n’est donc traitée depuis maintenant deux mois. Les chercheurs souhaitant se lancer dans de nouvelles recherches à partir de ces données sont contraints de les remettre à plus tard, voire d’y renoncer. Nul doute que cela aura un impact significatif sur la production de connaissances scientifiques que ces données autorisent.

Enfin, si l’interruption du programme devait se prolonger, elle annulerait tous les progrès réalisés pour cibler efficacement et évaluer les politiques et les projets de développement financés par l’aide publique multilatérale et bilatérale. Or, à l’heure où les gouvernements des pays riches réduisent massivement leurs efforts au titre de la solidarité internationale en raison de contraintes budgétaires de plus en plus strictes, il est impératif que l’aide soit bien ciblée et efficace.

Quand les donateurs, qu’ils soient publics ou privés, avaient accès aux données fournies par le programme DHS, ils avaient tendance à répartir leur soutien conformément aux priorités qui apparaissaient à l’analyse de ces données ; désormais, puisqu’ils ne disposeront plus de cet outil essentiel, il est très probable que, plus encore qu’auparavant, ces donateurs se focaliseront exclusivement sur leurs agendas, lesquels varient selon les crises du moment. On l’a vu ces dernières années, ces derniers se sont successivement focalisés, en réaction aux grandes crises, sur la lutte contre le paludisme, l’aide aux migrants, la réponse au Covid-19 ou encore le soutien aux réfugiés ukrainiens.

Tout comme prévenir coûte moins cher que guérir, l’absence de continuité, de vision globale et intégrée, et de suivi systématique des grands objectifs d’une aide au développement centrée sur le développement humain ne manquera pas d’aggraver les chocs sanitaires et humanitaires à venir.![]()

Flore Gubert, Directrice de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD) et Alice Mesnard, Professeur d’économie, City St George’s, University of London

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.